把华为小平板当“超大屏手机”用后,我终于不用带两台设备跑

之前总纠结买平板还是备用机——工作要随时查资料、回消息,带两台手机太沉,普通平板又没法插卡,直到看到华为这款小平板,直接解决了我的“便携刚需”。 去线下店摸样机时就惊了,居然比我手里的手机还轻,单手握着刷小红书、回微信完全不费力,塞进通勤包侧兜都没问题。对比过iPad和红米板,那些大屏款买来总闲置,但这个小尺寸刚好,出门跑业务时掏出来就能用,比捧着大平板方便太多。 我入的12+256基础版,日常开抖音、微信、工作文档切换超流畅,暂时没遇到卡顿。屏幕清透度很够,本来纠结要不要选柔光版,后来觉得贴张类纸膜就够用,省下来的钱加购了3代笔,临时分屏记笔记、改方案很顺手。不过音质和前置摄像头确实一般,音质能听清就行,前置我只用它扫个码,毕竟买它主要不是为了影音和拍照。 说到价格,广州已经没有国补了,我预定的时候100元抵300元,加上买笔的优惠,总共花了4k出头。本来想办电信卡减1080元,结果之前买小米手机用过一次资格,这次没享受到,稍微有点可惜。 现在出门只带它和主力机,既能当平板处理轻办公,又能当超大屏手机接打电话、查资料,终于不用背着沉重的设备跑东跑西。如果和我一样需要便携又能兼顾工作的...

华为最新的平板Mini高攀不起,500块的麒麟990平板我直喊真香

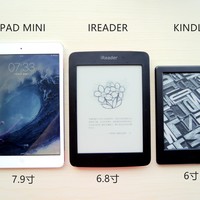

前段时间华为发布了一款8.8英寸的小平板MatePad Mini,正好我是华为全家桶用户,华为的手机电视电脑都有了,就缺一个小平板,但是我一看价格,国补到手后还得三千多,比我的华为智慧屏还贵,算了算了,身为垃圾佬就不配用全新机,于是我就去小黄鱼找到了这款平替。它就是华为MatePad10.8 2020款,这款平板发布于2020年7月,主打学习和轻办公,搭载了麒麟990芯片,这个芯片不用多说了吧,之前老黄给大家介绍过一系列搭载麒麟990的手机,这芯片放到如今虽然打游戏可能不那么理想了,但是搭配鸿蒙系统的优化,用来学习和轻办公还是很轻松的,内存组合提供6G+64G/128G/256G组合,6G的运存也是够用的。屏幕采用了10.8英寸2K高清屏,16:10的屏幕比例在观看电影时有效显示面积更大,黑边更少,沉浸感更强。支持华为”锐屏”显示增强技术,能动态调整画面清晰度、对比度和色彩饱和度。MatePad 10.8 内置 7500mAh 大容量电池,官方数据显示其本地视频播放约11小时,再搭配上经过哈曼卡顿专业调校的四扬声器系统,配合 HUAWEI Histen 6.1 音效技术,声场震撼,低频...